Derecho a la normoglucemia en la diabetes:

Por qué es alcanzable y debe respetarse

En mi post sobre “el dogma en la diabetes” mencioné que muchas asociaciones relacionadas con la diabetes en todo el mundo —incluida la Asociación Americana de Diabetes (ADA)— acaban transmitiendo a quienes vivimos con diabetes un estándar de salud más bajo que el del resto de la población. Se repite el mito de que “no se puede tener normoglucemia si se vive con diabetes” (entendiendo normoglucemia como un nivel de glucosa en sangre similar al de una persona que vive sin diabetes), y así se instala desde el inicio un listón inferior que, con el tiempo, favorece complicaciones. Este sesgo no es solo cultural: también está sostenido por recomendaciones dietéticas oficiales altas en hidratos que critíco con detalle en “El problema de la dieta recomendada por la ADA”. Por eso, en mis posts, y en mis programas de acompañamiento defiendo que la normoglucemia en diabetes no solo es posible, también es nuestro derecho. Yo también vivo con diabetes y conozco el esfuerzo y el dolor que a veces conlleva; precisamente por eso reivindico nuestro derecho a niveles de glucosa estables que garanticen salud y bienestar.

Mencioné hace poco que las asociaciones relacionadas con diabetes por todo el mundo, como la Asociación Americana de Diabetes (ADA), nos dan a quienes vivimos con diabetes un estándar de salud peor que aquél para el resto de la gente. Nos cuentan el mito de que “no se puede tener normoglucemia si se vive con diabetes” (entendiendo normoglucemia como “un nivel de glucosa en sangre igual al que tiene la persona sana que vive sin diabetes”); y con ellos nos dan desde el inicio un estándar de salud inferior, que con el tiempo prácticamente nos asegura complicaciones. Por ello, en mis escritos y mis programas de acompañamiento defiendo la idea de que la normoglucemia en diabetes no solamente es posible, sino que además es nuestro derecho. Si vivo con diabetes, tengo derecho a vivir con un nivel estable de glucosa en sangre, que me asegure salud y bienestar.

La evidencia clínica respalda este derecho. Los grandes ensayos han mostrado que acercar la glucosa a rangos normales reduce de forma sustancial las complicaciones. En diabetes tipo 1, el DCCT y su seguimiento EDIC demostraron que el tratamiento intensivo disminuye marcadamente retinopatía, nefropatía y neuropatía, y que ese beneficio se mantiene en el tiempo, con menos eventos cardiovasculares y menor mortalidad frente al manejo convencional. En diabetes tipo 2, el UKPDS confirmó que un mejor control glucémico reduce de manera significativa el riesgo de complicaciones microvasculares. La conclusión es clara: aspirar a niveles realmente normales no es un lujo ni perfeccionismo, es prevención primaria y secundaria basada en datos. (PMCID: PMC3867999)

Cómo se traduce en objetivos del día a día. Los datos del DCCT nos permiten convertir los objetivos en números concretos: la HbA1c se relaciona de forma casi lineal con la glucosa media; por cada 1% de HbA1c, la media de glucosa cambia aproximadamente 35 mg/dL. Esto facilita fijar metas operativas y alcanzables (por ejemplo, pasar de 7,0% a 6,0% supone ~35 mg/dL menos de media). Y esa bajada del 1% no es solo un número: en el UKPDS cada −1% absoluto de HbA1c se asoció con −37% de complicaciones microvasculares, −14% de infarto de miocardio y −21% de cualquier desenlace relacionado con la diabetes (y muerte por diabetes). En T1D, DCCT/EDIC mostró una relación continua: cuanto más baja (con seguridad) la HbA1c, menor riesgo. Además, las Normas ADA 2025 recomiendan individualizar objetivos y apoyarse en CGM/tiempo en rango para lograrlos con seguridad; y su Consenso de Nutrición indica que reducir hidratos de carbono es el patrón con más evidencia para mejorar el control glucémico (aplicable a distintas pautas alimentarias). (Relación HbA1c–glucosa: doi: 10.2337/diacare.25.2.275; UKPDS-35: BMJ 2000;321:405–12, doi: 10.1136/bmj.321.7258.405).

La normoglucemia no tendría por qué ser algo extraordinario, ni para quienes vivimos con diabetes ni para quienes no. Durante millones de años, antes de la agricultura, los seres humanos mantuvimos niveles más bajos y estables de glucosa e insulina: no existían alimentos con grandes cargas de azúcares como los cereales modernos. En algunas regiones podía haber fruta de temporada o algún cereal silvestre, pero la norma fue un contexto normoglucémico durante casi toda nuestra evolución. Y hoy seguimos teniendo los mismos genes, forjados en ese entorno: un metabolismo que funciona de manera óptima con una alimentación que favorezca glucosa e insulina bajas y estables.

El problema es el contexto actual. En pocas décadas, los alimentos ultraprocesados se han vuelto omnipresentes y vivimos en un entorno obesogénico y diabetogénico; la diabetes —especialmente la tipo 2— es cada vez más frecuente. A ello se suman décadas de mala ciencia y conflictos de interés que instalaron la idea de que los hidratos “son imprescindibles”, colocándolos incluso en la base de la famosa pirámide alimentaria. Con esta mezcla de mitos, desinformación y economía de la industria, muchas organizaciones de referencia (ADA, IDF, ACE) han terminado promoviendo estándares de salud más laxos para quienes tenemos diabetes, cuando deberían ser precisamente quienes eleven el listón.

Como consecuencia, parte del consejo clínico habitual ha quedado pro-hiperglucemia: se sugiere que una persona con diabetes “no puede” tener valores normales de glucosa como los de alguien sin diabetes, y se proponen rangos de ayunas de 100–130 mg/dL —cuando ya están fuera de lo normal y, mantenidos en el tiempo, favorecen complicaciones— o metas de HbA1c < 7,0 % como “suficientes”. En mi práctica, y en la de muchos colegas, un objetivo realmente saludable es HbA1c ≤ 5,3 %, porque además de ser más protector es alcanzable con educación, estrategia y una alimentación adecuada.

Especialmente en niños y adolescentes con diabetes, el daño de mantener estándares pro-hiperglucemia es doble: se normalizan cifras que no son fisiológicas para su edad y, además, se alimenta el miedo a la hipoglucemia. En este artículo sobre diabetes en la infancia, Stan de Loach explica que los niños sanos presentan glucemias más bajas que los adultos, y que fijar objetivos altos incrementa el riesgo de complicaciones con los años. En consulta lo veo a diario: muchas familias —con razón— temen la hipoglucemia, sobre todo cuando hay insulina exógena. Pero los datos muestran que el principal motor del deterioro a largo plazo es la hiperglucemia crónica, mientras que el riesgo de hipoglucemias graves se reduce hoy con educación, tecnología (CGM/AID) y ajustes finos del tratamiento. La propia ADA subraya el impacto de la hiperglucemia y la cetoacidosis sobre el neurodesarrollo y respalda metas más fisiológicas cuando es seguro hacerlo, priorizando CGM y tiempo en rango para alcanzarlas con seguridad.

En niños y adolescentes con diabetes, el efecto de mantener objetivos glucémicos altos es especialmente dañino. Como explica Stan de Loach, la fisiología infantil en niños y adolescentes SIN diabetes, muestra glucemias basales más bajas que las del adulto; por eso, fijar metas elevadas favorece complicaciones con los años.

Ese miedo a la hipoglucemia, unido al mito de la supuesta “necesidad de comer hidratos para evitarla”, ha creado una combinación poco afortunada: muchas directrices siguen diciendo a quienes vivimos con diabetes que “debemos tomar carbohidratos para prevenir hipoglucemias”, eso sí, contando raciones. Ya lo he explicado en otras ocasiones: para muchísimas personas no funciona. Quienes lo hemos probado conocemos bien la montaña rusa que genera una pauta alta en carbohidratos (frecuentemente con cereales modernos y ultraprocesados): picos de hiperglucemia seguidos de hipoglucemias… y, paradójicamente, aquello que queríamos evitar se vuelve más frecuente y más intenso. La sensación de descontrol e impotencia no es falta de voluntad: es un problema del enfoque.

Este intenso temor a las hipoglucemias es un ejemplo de miedo mal enfocado: algunos casos de descontrol que saltan a los medios generan una alarma desproporcionada. La realidad es que la hiperglucemia crónica y sostenida es la que produce un daño mucho más severo y con muchas más complicaciones a largo plazo que los episodios de hipoglucemia. En la práctica clínica suele ponerse más atención en evitar la hipoglucemia que en combatir la hiperglucemia, y ese miedo termina trasladándose a las personas con diabetes (y a los padres). Sin embargo, los grandes daños que vemos en la vida real —nefropatía, retinopatía, cardiopatía y un largo etcétera— se relacionan con hiperglucemias mantenidas, no con hipoglucemias aisladas.

Muchos endocrinólogos y profesionales concentran su atención en evitar la hipoglucemia porque los casos extremos pueden derivar en problemas legales; por eso se prioriza la prevención de crisis agudas y se descuida lo que sucede lentamente: la hiperglucemia crónica. Es comprensible, pero es un enfoque desajustado. Los daños graves y frecuentes que vemos en la práctica —nefropatía, retinopatía, cardiopatía— están vinculados sobre todo a hiperglucemias mantenidas, mientras que el posible daño de un episodio hipoglucémico suele ser mucho menor y, hoy, prevenible con educación y tecnología como explico también en este post:“Maravillosas tabletas de glucosa”.

En niños y a cualquier edad, las complicaciones asociadas a la diabetes proceden de la hiperglucemia y del descontrol glucémico, no de “tener diabetes” en sí. También persisten mitos, como creer que es “normal” ver 140 mg/dL en diabetes gestacional o justificar picos por “estrés”. En realidad, estos picos hacen daño siempre y no deberían normalizarse, mejor encontrar las causas, y actuar con prevención y tratamiento específico e integral.

Solo con una alimentación baja en hidratos de carbono, acompañada de estrategias educativas (ajuste de medicación funcional, uso de CGM, hábitos y otras herramientas), puede evitarse la inestabilidad: la montaña rusa glucémica. Con este enfoque, la glucosa en sangre se vuelve más baja y estable, y las hipoglucemias son más leves y menos frecuentes. En cambio, con una pauta alta en hidratos, resulta imposible alcanzar la normoglucemia —que es nuestro derecho— y, por tanto, mantener el bienestar y prevenir complicaciones. Tanto los episodios severos de hipo- como de hiperglucemia nacen del descontrol de glucosa e insulina. Ya lo expliqué con la Ley de las Pequeñas Cifras: trabajar con cantidades pequeñas de carbohidratos e insulina reduce el error y facilita una glucosa estable.

El método que enseño en mis programas de acompañamiento propone precisamente eso: un manejo de la diabetes orientado a la normoglucemia, buscando estabilidad glucémica como vía para vivir con salud y bienestar aun con la condición de diabetes. Defiendo que la normoglucemia es un derecho, enmarcado en el derecho a la salud. La OMS reconoce el derecho de todas las personas al más alto estándar posible de salud; por eso, cuando se nos plantea como “imposible” vivir con normoglucemia por tener diabetes, se está rebajando ese derecho e, incluso, rozando una forma de discriminación hacia quien convive con una condición crónica. La normoglucemia no solo es posible: es la manera de prevenir complicaciones y de recuperar calidad de vida. A veces a pesar de la diabetes; en muchas ocasiones, gracias a lo que aprendemos con ella.

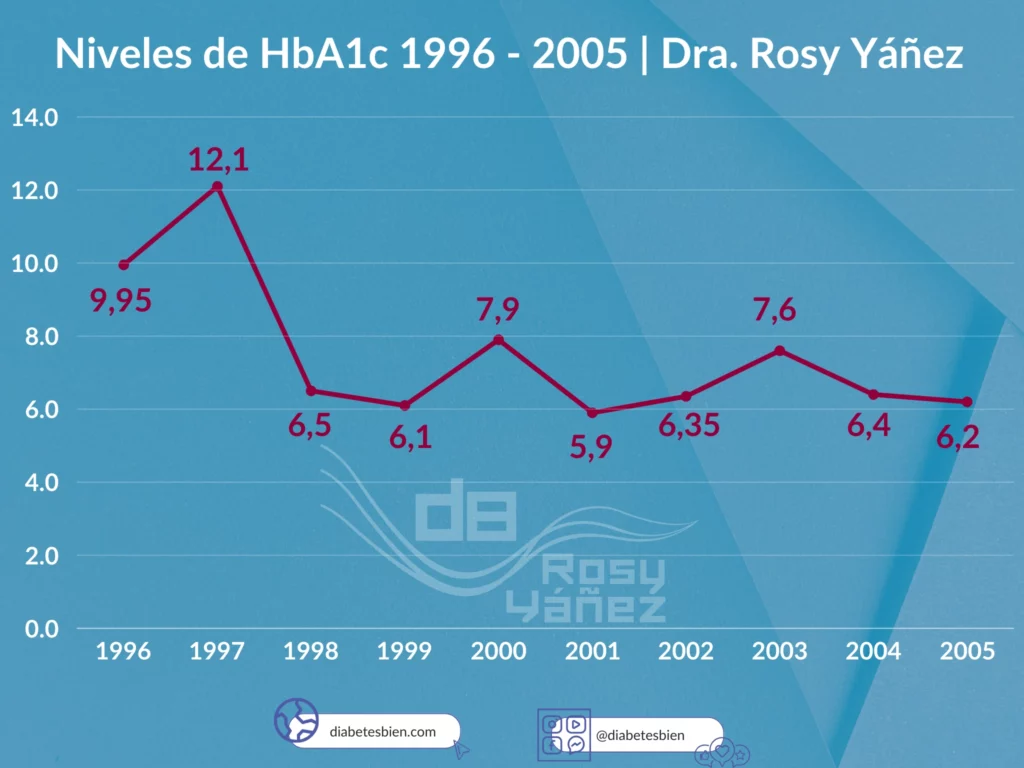

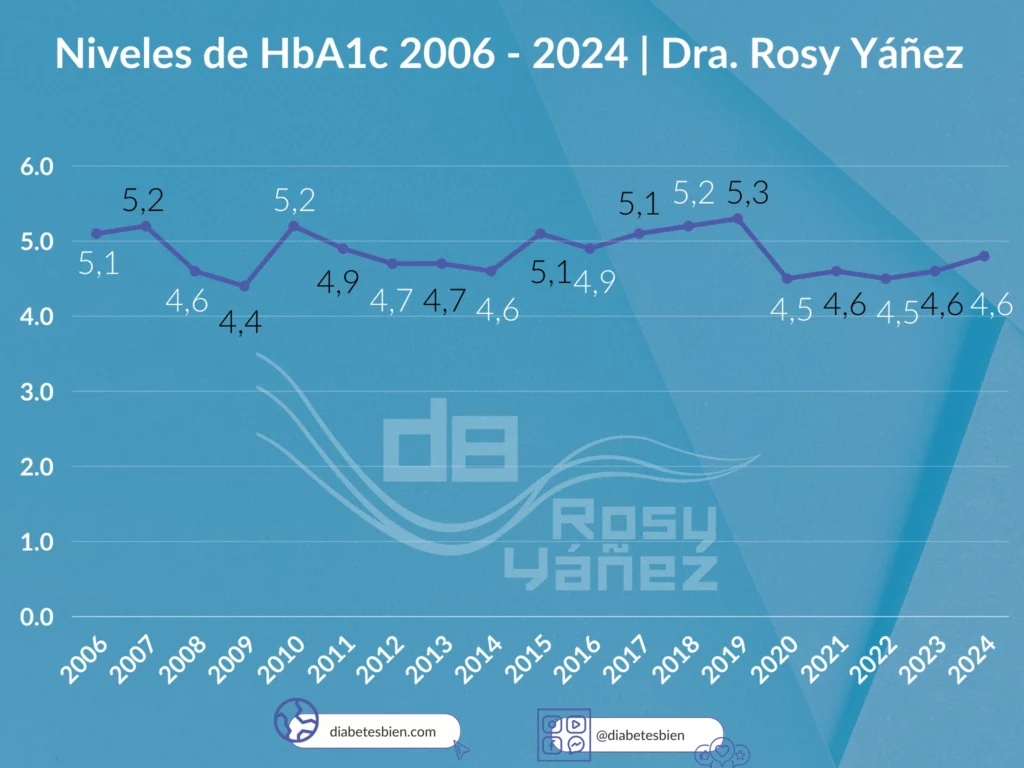

De forma práctica y general, podemos definir la normoglucemia como glucosa en ayunas < 100 mg/dL y HbA1c ≤ 5,3 %. A continuación, muestro mis propios valores de HbA1c: primero, el descontrol de mis primeros años tras el diagnóstico de DT1; después, la normalidad glucémica que he logrado con aprendizaje, seguimiento y un manejo coherente. Ese es el camino que propongo y acompaño: conocimiento + estrategia + práctica para sostener la salud y el bienestar.

Personas “excepcionales” … que deberían ser la norma

Y mi caso no es el único. Hay otras personas que viven con diabetes y, además, son referentes clínicos a quienes sigo de cerca: Dr. Stan de Loach, el Dr. Ryan Attar y el Dr. Richard Bernstein (que murió con 90 años sin ninguna complicación diabética) Les llamamos “excepcionales”, pero en realidad muestran lo que debería ser habitual: la normoglucemia es posible y es lo más recomendable para prevenir complicaciones y vivir con bienestar. También es nuestro derecho como personas que merecemos salud. Este camino se vuelve más fácil, seguro y eficaz cuando se recorre de la mano de un profesional que también vive con diabetes y entiende el día a día sin idealizaciones.

Mi experiencia y mis programas

Soy Rosy Yáñez, soy Nutricionista con Doctorado, experta en Nutrición y Metabolismo, Diabetes, Alimentación Low-carb, medicación efectiva y ayuno intermitente.

Si quieres evitar o prevenir tener diabetes tipo 2, mejorar tu composición corporal tengas o no diabetes tipo 2, o si eres padre o madre de niños o adolescentes con diabetes o eres adulto con diabetes tipo 1 o tipo LADA y quieres seguir aprendiendo sobre el control adecuado de los niveles de glucosa en sangre:

Aquí tienes acceso a mis mejores recursos de valor: webinar/masterclass, así como a mis Programas Personalizados de Acompañamiento DB® para comenzar ya a conseguir verdadera NORMOGLUCEMIA.

Si tienes duda de cuál de mis programas personalizados es para ti, contáctame AQUÍ y hablamos.